神様のお出まし、もてなし、お見送り

常陸國總社宮は一年を通じて様々な祭りを行っておりますが、9月15日と敬老の日を最終日とする三連休に行われる例大祭は最も重要かつ盛大な祭典です。古代、中世、近世、近代と時代を超えて様々な要素が加わり、日本を代表する祭典へと発展してきた国府の神祭り。通称「石岡のおまつり」とも呼ばれ、人々に親しまれています。期間中、見物に訪れる観光客は毎年40万人を数え、まさに「関東三大祭」の名に恥じぬ、我が国屈指の祭りであります。

例大祭は様々な神賑行事で彩られます。延享年間(1744~47)に奉納相撲が始まり、江戸後期に獅子舞が登場。明治前半には醸造業を中心に富を成した商人たちが豪華な山車を作り、現在見られる賑やかな祭礼の基礎が作られました。

幌獅子

獅子頭に囃子衆が乗りこむ移動式の小屋が付随した当地特有の出し物。幌を掛けた小屋は幅2m、奥行5m、高さ2.5mほど。獅子頭は60cm、30kgにも達し、各町の名手がかぶり持って舞いながら練り歩きます。大小の太鼓・笛・鉦による囃子に合わせ、子供たちが愛郷心溢れる掛け声をかけます。石岡の獅子頭は土橋町に端を発します。宝暦年間(1715~64)に大工が同町の照光寺の板戸に描かれた獅子を見て、御礼を貼り合わせて作ったのが始まり。現在の幌獅子は約30台。土橋町と仲之内町の獅子頭は有形文化財に指定されます。

ささら

冨田町が有する全町唯一の出し物で、茨城県無形民俗文化財、石岡市有形民俗文化財に指定される。大神輿の露祓を努め、神幸祭、還幸祭にのみ登場します。紺地に八咫烏(やたがらす)を染めぬいた幕を張った屋台に異様な顔の3頭の獅子が舞う姿は、独特の雰囲気があります。總社宮、御仮殿などでは、屋台から降りて舞を奉納します。獅子は老獅子、若獅子、女獅子と呼ばれて全体に黒漆が塗られ、目、歯に金箔を施し、喉頭部は軍鶏の羽で覆われています。笛と太鼓のお囃子で、「通り」「一匹踊り」「念佛」「三匹踊り」などの演目があります。

石岡ばやし

獅子、山車、ささらの囃子は石岡囃子と総称され、茨城県の無形民俗文化財です。狭義には山車囃子を指し、大別して染谷流、三村流の2流派があって各町ごとに異なります。山車囃子は大太鼓(長胴)1名、小太鼓(〆太鼓)2名、笛1名、鉦1名の5名の構成。踊りはゆっくりとした「おかめ/四丁目(しちょうめ)」、リズミカルな「ひょっとこ/仁羽(みんば)」、テンポの早い「きつね/新馬(しんば)」の演目があり、異なる面と衣装を身に着け、山車上の舞台で演じます。山車の出発と帰着の際は「さんぎり」という踊りのない曲を演じます。

山車

江戸型で屋根のない2~3層構造、通常4輪です。最上層には八幡太郎など江戸期に流行した英雄を象った2mもの人形が飾られ、「人形守」が刺股で障害物を避けながら進みます。中層は踊り手の舞台で台座より上は回転式となっており、広い場所では、回転しながらの囃子が見られます。台座に付く30m以上の綱を曳き、「梃子切り」で舵を取ります。横側には人形にちなんだ物語の彫刻などが嵌め込まれています。金丸町の山車、中町の人形(倭武尊)が文化財に指定されています。「おっしゃいな」と囃す若い女性たちも見どころです。

染谷十二座神楽

奉祝祭に集団で参拝する「講中」の人々が奉納する神楽。染谷佐志能神社の例祭に演じられ、関東地方で盛んな里神楽の一つです。大太鼓、小太鼓、笛、鼓、鈴を使用し、各種の仮面をかぶって無言の所作で表現します。26種の面が石岡市の有形民俗文化財です。演目は「猿田彦の舞」から「天の岩戸」まで12座あり、五穀豊穣の祈願と感謝が込められています。戦中、戦後に一時中断しましたが、昭和30年代の半ばに地元有志により保存会が再結成。高齢化が進行するも会員を増やし、失われていた全ての演目の復活を実現しました。

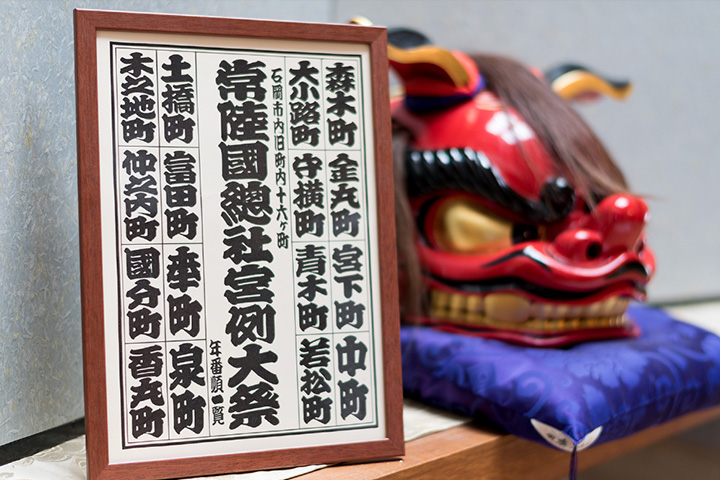

年番

年番とは全36の氏子区域のうち15町内が一年交代で仮殿を造営して神様をお迎えする当番のこと。現在の制度は明治20年に始まり、森木町/大小路/土橋町/金丸町/守横町/富田町/仲之内町/宮下町/青木町/幸町/国分町/中町/若松町/泉町/香丸町が15年に一度「年番町」となり、神社に奉仕します。各町は祭礼中、神札を掲げた獅子や山車で「町内回り」と「会所回り」を行います。町内回りは自町内隈なく御神徳を行き渡らせるべく練り歩くもの。一方「会所回り」は交流のある他町内を訪ねる「御利益のお裾分け」です。

当宮では例大祭フォトブック「總」を販売しています。雑誌『Pen』などで活躍するフォトグラファー・殿村誠士氏による写真、常陸国を代表するアートディレクター笹目亮太郎氏が率いる「TRUNK」によるエディトリアルデザイン、禰宜でフリーライターである石崎貴比古の編集、執筆による日英バイリンガルの冊子です。社務所や茨城空港、観光案内所などでお求めいただけます。

常陸国総社宮では四季折々に様々な神祭りを行っています。主要な行事をここにご紹介いたしましょう。

元旦祭・新年特別祈願祭 1日〜10日|一年の始まりを祝い、新年の力みなぎる神様に様々な祈りを行う祈願祭。元旦午前0時開門とともに一番祈祷を開始し、30分ごとに午後5時まで行います。神楽殿には大神輿が展示され、境内の特設授与所では大小さまざまな開運だるまや招服熊手、干支の縁起物などが頒布されます。特別な授与品を授ける新年特別祈願の期間は10日までとなります。

リンクテキストサンプル

節分祭 3日|冬から春への節目に行う伝統行事。午前10時から2時間おきに18時まで豆まき式や巫女舞、居合道や獅子舞の奉納が行われます。境内では各社奉納の景品による福引の余興も。

祈年祭 21日|常陸国内の五穀豊穣を国府で祈る農耕祭祀。田植えに先立ち一年の豊作を祈ります。

春季慰霊祭|春分の日近くの吉日に合同で行う先祖の慰霊祭。神式で葬儀を行う家庭の皆さまが参列されます。希望者には祭標が配られます。

神武天皇遥拝式 3日|天皇が崩御された4月3日に奈良県橿原市にある神武天皇陵と橿原神宮を遥拝します。

染谷佐志能神社例大祭 19日|龍神山に鎮座する当宮所管社の例大祭。染谷十二座神楽が奉納されます。

交通安全特別祈願祭|春の交通安全週間に合わせ、自動車や家族などの交通安全を合同で祈る祭りです。

御田植祭|石岡市根小屋の献穀田で早乙女が田植えを行い、豊作を祈る祭儀。希望者は一緒に田植えを体験できます。祭日は年によって異なりますが、概ね5月5日前後となります。

夏越大祓 茅の輪くぐり 30日|一年のちょうど半分に当たる6月30日にその年前半の罪と穢を払う古式の神事。神職により大祓詞が宣読され、参列者全員が茅で作った大きな輪をくぐります。直会(なおらい)として氏子青年ひたみち会が手打ちした「長寿うどん」がふるまわれます。息を吹きかけて罪穢を移した紙の人型は地区の神職合同で霞ヶ浦へと流されます。

祇園祭|かつて石岡市内旧中町に鎮座した天王社(祇園社、八坂神社)は昭和9年に当宮に合祀。老朽化した神輿を修復し平成13年に祭礼を復活しました。神輿は男女問わず希望者が担ぐことが可能です。毎年7月の第一日曜日に行われます。

青屋祭 中旬|鹿島神宮の遥拝式に端を発する古代祭祀。市内鎮座の青屋神社で行われます。

例大祭|毎年9月15日と敬老の日を最終日とする3連休に行われる当宮最大の祭典。創建以来続いてきた国府の祭りに古代、中世、近世、近代を経て様々な要素が加わり現代の形に発展しました。毎年40万人を超える参拝客が訪れます。

総社の調べ|平成16年の石岡市制50周年記念に開始された音楽の祭典。雅楽や巫女舞などの舞楽、謡やコーラスなどが神楽殿で奉納されます。

総社園遊会|平成26年より始まった「新しい菊祭り」。市内外から奉納された菊花が境内を彩り、期間中ファッションショーや地元食材ディナー、ワークショップなど様々な催事が行われます。

七五三祈願祭|男女3歳の髪置、男子5歳の袴着、女子7歳の紐解の祝いのため、10~11月には多くの子供たちで社頭が賑わいます。

新嘗祭 6日|本年の豊作を神々に感謝する祭り。氏子の代表者らが神前に五穀をお供えします。

寒中禊|戦後途絶していた禊を平成24年に設立された「氏子青年ひたみち会」が72年ぶりに復活。以来毎年年末に行われ、境内から湧く霊水で心身を清める神事です。

当宮では恒例の年中行事のほかにも様々な催事を行っています。

数多の祭り|石岡市出身の彫刻家・浅野暢晴氏を中心に行う芸術の祭典。境内や社殿などに様々な作品が展示されます。