さて、例大祭も無事終わり一息ついた頃、9月29日に神奈川県神道青年会創立75周年記念大会にお邪魔しました。

通常、このような記念式典は畏まった形式の事が多いのですが、神奈川県神道青年会の周年記念式典はご挨拶される来賓の方々もOBの方が多く、冗談を織り交ぜながら思い出をお話しくださり、普段の活動や会員同士の交流の活発さが伺えるとても和やかな会でした。

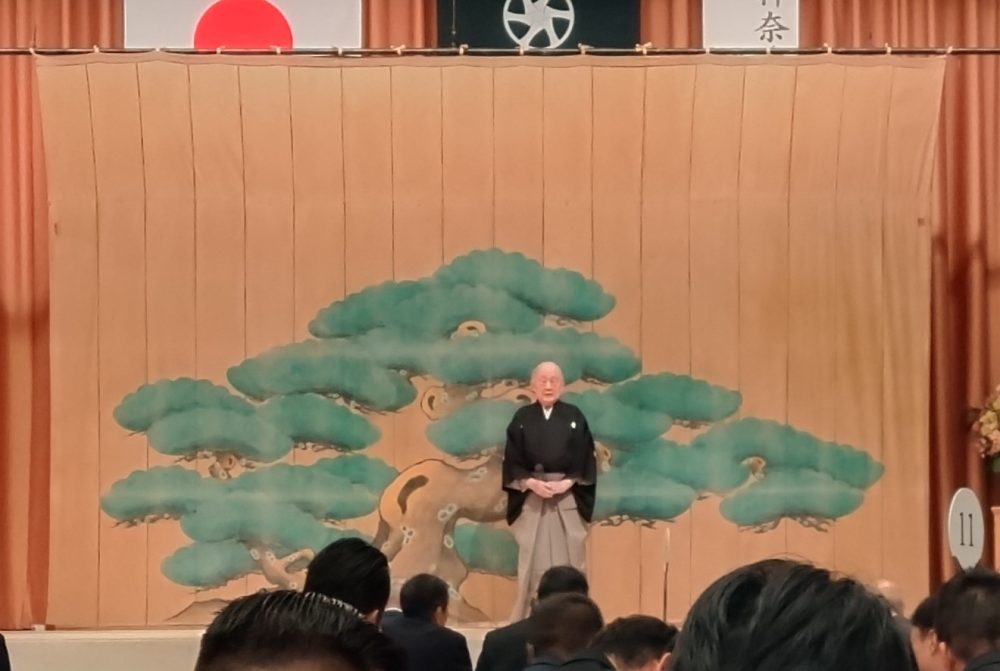

記念講演の講師は狂言師 山本東次郎先生。演題は「戦時中の伝統文化の継承」

△同会場で講演会が始まります。舞台には鏡板の代わりに松の木が描かれた垂れ幕が下げられています。どうやら狂言も拝見できるようです。

この松については、”能や狂言は神社の境内で神の降臨する影向の松の木に向かって奉納していたが、演者の目の前に松があると仮定し、その松が背後に映っている様子を絵で表すようになった”という説があります。つまり鏡板の松の絵はインスタント影向の松。そして今回の垂れ幕はその簡易版なのでインスタント・インスタント・影向の松です。様相は変わってもその本質は変わりません。

さて、講演会の時間になると舞台袖からおもむろに演者が登場し始めました。

△始まった演目は「棒しばり」太郎冠者・次郎冠者は則重さん則秀さん兄弟。東次郎先生はまだお見えになりません。

△いつも酒を盗み飲みする太郎・次郎。主人は留守に際し次郎を嗾け太郎を縛らせ、信用されていると油断した次郎をも縛ってしまう。それでも2人は何とか蔵に入り酒を飲もうと試行錯誤…というお話です。

狂言とは

先生曰く、「狂言は織田、豊臣ら為政者の庇護を受け発展したもの。狂言というのは人間の愚かしさを描くものだが、通常愚かしさを描き続けると嫌なものになる、醜くなる。しかしながら、動き・台詞・衣装を美しく整え、醜いものをその様式美の中に閉じ込めて見せるのが狂言というもの。」

先生は演じられたばかりの「棒縛り」の他「武悪」という演目も例えに出して下さいましたが、これは同僚を討つよう主人に命じられた太郎冠者が同僚を逃がして主人に嘘の報告をする。人を殺したと思った主人は東山の寺に詣でるが、同僚も命拾いしたことを感謝するため東山に向かい、鉢合わせして心理戦を繰り広げるという物語です。

「能では死というものが既に確定していて悲しく美しい物語として描いているのに対し、狂言は死を予見させながら楽しく面白く人情に溢れている。人は愚かしいけれども素晴らしいということを表している。人がいつも「人の愚かしさ」ということに気づいていれば争いはなくなり平和になるだろう。」と、戦争を経験した当時を振り返って下さいました。

戦時下の東次郎少年

東次郎先生は昭和12年生まれ。初舞台は5歳の時で既に太平洋戦争真っ只中でした。

7歳のころ、南の空に敵機が真っ黒になるほど空を飛んでいくのを見たそうです。

この時期になると狂言の世界でも二十歳以降の働き盛りの男性は皆出征してしまい、残った老人と子供で何とか舞台を支えていました。ある時、観世会で役をいただけることになり、会場に向かうと警戒警報が鳴り始め、舞台が中止になってしまいました。

この時お父様は金春会の舞台の方に向かっており、そちらは警報があっても開催するというので東次郎先生も金春会に合流しました。舞台の準備をしていると開演直前にまたもや警報。今度はサイレンが激しくなり、空襲が近いことを知らせてきています。さすがの金春会も舞台を中止にせざるを得ず、飯田橋から電車で避難していると、突然新宿で動かなくなってしまいました。外に出るとB29が上空に現れています。地上からは高射砲で迎撃するものの高度が全く違うので敵機に届くわけもなく、空中で炸裂した砲弾の破片が市民の上に降り注いでくるのです。この時は防空頭巾も被っていなかったのでお父様がコートの中に東次郎少年を隠し、トラックの下や木の影をあちこち逃げまわり、夕方になってようやく警報が解除され、何とか家に帰ったそうです。

命がけの舞台

東次郎先生にはもう一つ忘れられない出来事があります。

お父様のコートに守られ空襲を逃れた翌年の事です。昭和20年3月初旬の雪の降る日、杉並能楽堂でお父様と稽古をしていると警戒警報が鳴り始めました。お父様は稽古をやめません。警報が激しくなり敵機が近いことを知らせます。お父様は動きません。そのうち轟音と共に爆弾が落ち、辺りを揺るがし始めました。しかしお父様は稽古をやめません。「景清」の激しい立ち廻りを何度も何度も繰り返し教えるのです。

結局稽古は、長く続いた空襲の倍もかけて行われました。

お父様は怒鳴ったり取り乱したりすることはなく、静かに丁寧に稽古をつけてくれたけれども、ものすごい形相だったといいます。

明治維新によって為政者の庇護を失った狂言。その伝統を継承するべく上京した豊後国岡藩士山本家に寄進された杉並能楽堂。

「大人になってから思えば、父は稽古をやめてここから逃げたら親から受け継いだこの舞台が焼ける。しかし稽古中に舞台もろとも父子で滅びるならば先祖は許してくれるのではないか、と思っていたのでは。」

東次郎少年、8歳にして命を懸けなければならない舞台があるということを知りました。

最後に人間国宝御自ら小舞貝尽くしをご披露いただきました。

私にもいつか命がけの舞台が来るでしょうか。