さて、今年も例大祭の時期が近づいてきました。

去る9月1日に今年の年番町 泉町の皆様に早朝より境内清掃のご奉仕をいただき、同日に仮殿地鎮祭も行いました。

本年の仮殿は↓の地図では⑭、⑮の中間地点。黄緑色の鳥居の場所です。

当宮の仮殿の概要や仮殿でのお祭りについては以下の記事でご覧いただけます。

今年の年番、香丸町は石岡市教育委員会の編纂した『石岡の地名』によると、大掾氏に仕えた府中六名家のひとつ「香丸氏」に由来するとのこと。弘安2年(1279)の「作田惣勘文」に「在庁名香丸三丁」という記載があるので750年ほど前には「香丸」という単語が存在していたことがわかります。寛政年間(1800年頃)に作られた「府中雑記」には「香丸ト云人アリ、居所ハ今ノ照光寺地面ナリト云伝フ、其由縁ノ人ハ玉里ニ在リト云シニ絶テ今ハナシ、何シノ時ニカ此香丸モ絶シヤラ不弁也、祭リヲ務ル六人ノ内一人也…」とあります。

また『石岡の地名』には諸説として氏子さんの談話が記録されており、国分尼寺の尼僧の化粧や香の匂いに曲輪の名となる「丸」を付けて「香丸」としたという説が紹介されています。

氏子さんのお話しにはもう一つ面白いものが書かれていました。

香丸町はもともと上町、中の組、下町に分かれており、祭りの時には屋台を出していたが、ある時上町と下町が大喧嘩をして森木町(原文では守木町)に仲裁してもらった。そのお礼として屋台を森木町に差し上げ、以来相町として交際している。

というものです。

実際香丸町の山車を見ていただければ、相町として提灯が掲げられているのを見ることができます。

さて、↑この写真の最上段、人形の左右に座っている方の半纏をご覧ください。

宵闇に明るい黄緑色が良く目立ちます。

このような色は若草色とか萌黄色とかいう名前で呼ばれており、平家物語にも若武者が身に着ける描写があるなど平安時代から若さを象徴する色として使われてきました。

本年の御朱印はこの香丸町の半纏をデザインに取り入れています。

この香丸町の半纏ですが令和七年の年番を迎えるにあたり、デザインが刷新されました。

本年からは霰の散った灰青の半纏。背中の「香」と丸い霰を併せて「香丸」となるようです。

灰青は特に江戸で「粋な色」として好まれていた色でもあります。これまでの萌黄色の半纏を見られるのは御朱印の中でのみ。是非お手にお取りいただき、新しい袢纏と見比べてみてください。

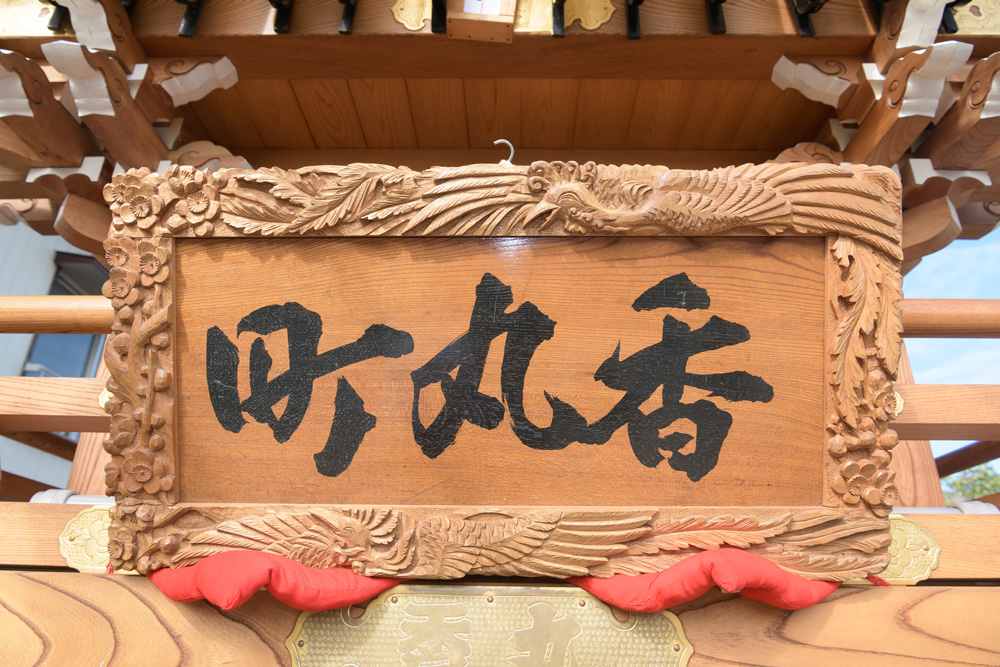

山車は三層構造で石岡の山車の中でも最大級の大きさを誇ります。見どころは山車の一番上、三層目まで広がる彫刻だそうです。 ↑こちらは一層目の彫刻。確かにすごい躍動感。こちらは波千鳥でしょうか。家内安全や勝運祈願の縁起のいい組み合わせです。

↑こちらは一層目の彫刻。確かにすごい躍動感。こちらは波千鳥でしょうか。家内安全や勝運祈願の縁起のいい組み合わせです。

さて、素晴らしい彫刻ばかりですが、私は香丸町の山車にもう一つ推しポイントがあります。

それがこの雅な板絵と御簾。

他の町内はこの部分が布製の幕で覆われているのですが、香丸町は御簾なのです。

他の町内はこの部分が布製の幕で覆われているのですが、香丸町は御簾なのです。

板絵は石岡市に住んでいた茨城県を代表する日本画家 小林恒岳 の作品で筑波山に鳳凰のデザイン。正面だけでなく両側面にも松の絵が描かれています。

最初に紹介した山車の写真を見ると、御簾が下がっていることもあるようですが、運が良ければ板絵も見ることが出来るかもしれませんね。